Der Automatisierter Externer Defibrillator

Der automatisierte externe Defibrillator (AED) ist ein medizinisches Gerät zur Abgabe eines elektrischen Schocks in bestimmten kardialen Notfallsituationen. Im Gegensatz zu manuellen Defibrillatoren ist ein AED für die Anwendung durch Laien vorgesehen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, analysiert ein AED selbstständig die elektrische Aktivität des Herzens des Patienten und empfiehlt gegebenenfalls die Abgabe eines Schocks oder gibt diesen automatisch ab. Ähnlich wie ein EKG-Gerät nutzt ein Defibrillator die Tatsache, dass elektrische Ströme die Aktivität des Herzens steuern. Während ein EKG diese Ströme misst und damit passiv ist, ist ein Defibrillator aktiv, er manipuliert die elektrischen Potentiale und damit die Aktivität des Herzens, um zur Wiederherstellung eines normalen Herzschlags beizutragen.

Der erste automatisierte externe Defibrillator

Funktionsweise und Einsatzbereich eines AED

Anwendung

Verbreitung und Nutzen

Medizinische Voraussetzungen für einen AED-Schock

Kammerflimmern

Pulslose ventrikuläre Tachykardie

Geschichte des Defibrillators

Dass elektrische Spannung Muskeln zur Kontraktion bringt, wurde bereits Ende des 18. Jahrhunderts beschrieben. Im Laufe des 19. Jahrhunderts beobachtete man in Tierversuchen, dass das Herz von Säugetieren vor dem Tod häufig jene zuckende, oder auch „flimmernde“ Bewegung (Fibrillation) zeigt, die auch durch Stromstöße ausgelöst werden kann. In Experimenten an Hunden konnte schließlich festgestellt werden, dass durch die Verabreichung eines elektrischen Schocks sowohl ein unregelmäßiges „Flimmern“ des Herzens ausgelöst, als auch gestoppt und ein normaler Rhythmus wiederhergestellt, also „defibrilliert“ werden kann.

Die Anwendung am Menschen wurde durch die Erfindung und Verbreitung des EKGs zu Beginn des 20. Jahrhunderts wahrscheinlicher, da diese Technologie Einblicke in die elektrische Aktivität des Herzens ermöglichte. Der US-Amerikaner Claude Beck nahm 1947 die erste erfolgreiche Defibrillation bei geöffnetem Brustkorb mit einem selbstentworfenen Defibrillator direkt am Herzmuskel vor. Die ersten erfolgreichen Defibrillationen bei geschlossenem Thorax gelangen Mitte der 1950er Jahre in den USA.

Der erste automatisierte externe Defibrillator

1979 kam in den USA unter dem Namen „Heart-Aid“ der erste automatisierte externe Defibrillator auf den Markt. Das Gerät war für den Einsatz durch Laien als Ersthelfer konzipiert und analysierte den Herzrhythmus des Patienten mit Hilfe eines intergierten 1-Kanal-EKGs.

Die beiden Elektroden für die EKG-Messung und die Schockabgabe wurden abweichend von der heutigen Praxis auf dem Oberbauch und über eine Sonde im Rachen positioniert. Die Platzierung im Rachen sollte auch der Sicherheit des Patienten dienen: Man ging davon aus, dass das Einführen der Sonde bei reaktionsfähigen Personen einen Würgereflex auslösen und so eine unnötige Fortsetzung der Behandlung verhindern würde. Zusätzlich wurde die Atmung des Patienten über ein Mikrofon in der Sonde überwacht.

Nach der automatischen Auswertung des EKGs konnte Heart-Aid selbstständig einen Schock abgeben oder bei Bedarf pacen. Neu war auch, dass die Elektroden nicht manuell an Ort und Stelle gehalten werden mussten. Einmal positioniert, verblieb die Sonde im Rachen. Die Bauchelektrode war selbstklebend. Dadurch wurde das Risiko für Ersthelfer, versehentlich einen Stromschlag zu erleiden, minimiert. Zusätzlich führte Heart-Aid die Ersthelfer über Lautsprecher durch die Anwendung.

Funktionsweise und Einsatzbereich eines AED

Die Überlebenschancen von Patienten mit Kreislaufstillstand und schockbarem Herzrhythmus werden durch einen frühzeitigen Schock deutlich erhöht. Einschlägige Leitlinien und Empfehlungen fordern daher immer wieder die Bereitstellung und Schulung an automatisierten externen Defibrillatoren.1 AEDs finden sich seit der Jahrtausendwende zunehmend an neuralgischen Punkten im öffentlichen Raum und in privaten Einrichtungen. Technisch unterscheiden sich die Geräte kaum voneinander. Sie sind so konzipiert, dass auch Laien sie sicher bedienen können.

Anwendung

Der Einsatz eines AED ist in den Empfehlungen des European Resuscitation Council für Laienhelfer nach Feststellung des Kreislaufstillstands, Absetzen des Notrufs und Herzdruckmassage (wenn möglich in Verbindung mit einer Atemspende) unter der Voraussetzung vorgesehen, dass die Herzdruckmassage nicht verzögert oder unterbrochen wird, um einen AED zu beschaffen.2 Dies ist der Fall, wenn mehrere Personen Hilfe leisten und ein AED in der Nähe ist.

Die ersten Schritte der Anwendung werden in der Regel mit Hilfe von Piktogrammen angeleitet. Ein AED kann mit einer Schere zum schnellen Freilegen des Oberkörpers, einem Tuch zum Abtrocknen der Brust und einem Rasierer für den Einsatz bei starker Körperbehaarung ausgestattet sein. Standardmäßig werden zwei große Klebeelektroden anterolateral unter dem rechten Schlüsselbein und lateral unter der linken Brust angebracht.

Nach dem Anbringen der Elektroden analysiert der AED mit dem eingebauten 1-Kanal EKG den Herzrhythmus des Patienten. Dazu muss die Herzdruckmassage unterbrochen werden, wozu der AED durch eine akustische (und ggf. visuelle) Anweisung auffordert. Liegt ein schockbarer Herzrhythmus vor, warnen vollautomatische Defibrillatoren mehrmals vor der bevorstehenden Schockabgabe, damit die Helfer den Patienten nicht berühren und lösen den Schock automatisch aus. Die häufig eingesetzten, halbautomatischen, externen Defibrillatoren fordern die Helfenden auf, den Schock per Knopfdruck auszulösen.

Nach dem Schock oder wenn kein schockbarer Rhythmus vorliegt, fordert das Gerät dazu auf, die Herzdruckmassage fortzusetzen. Einige AEDs unterstützen die Herzdruckmassage, indem sie einen Rhythmus vorgeben. Es gibt auch Systeme, die mittels Sensoren die Kompressionstiefe analysieren und gegebenenfalls eine Korrektur empfehlen. Nach etwa zwei Minuten fordert der AED erneut zur Unterbrechung der Kompression auf, um den Herzrhythmus zu analysieren.

Verbreitung und Nutzen

Jährlich erleiden in Europa zwischen 67 und 170 Personen pro 100.000 Einwohner außerhalb des Krankenhauses einen Kreislaufstillstand.3 Da eine Defibrillation innerhalb der ersten drei bis fünf Minuten die Überlebenschancen um 50 bis 70 Prozent erhöht, ist die Hilfe durch trainierte und untrainierte Laien vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes besonders wichtig.4

Daher spricht sich der European Resuscitation Council für eine weitreichende Bereitstellung von und Aufklärung über AEDs aus.5 Auch die European Society of Cardiology (ESC) fordert die öffentliche Bereitstellung von AEDs an Orten, an denen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Kreislaufstillstände auftreten.6 Dazu gehören Einkaufszentren, Stadien, Bahnhöfe, Flughäfen, Casinos und Sportstätten. Darüber hinaus empfiehlt das International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) das Mitführen von AEDs im Flugverkehr und auf Kreuzfahrtschiffen.7

Zudem spricht sich die ESC für die Etablierung eines Smartphone-gestützten Alarmsystems für Ersthelfer aus. Auf diesem Weg sollen trainierte Laien schnell an den Ort eines Notfalls gerufen werden, um erste Hilfe zu leisten. Laut der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) lag die Zahl der Reanimationen durch trainierte Ersthelfer in Deutschland im Jahr 2021 bei nur vier Prozent. Die DGK gibt allerdings auch zu bedenken, dass die Umsetzung eines solchen Plans einen hohen Aufwand bedeuten würde. Dies auch angesichts der Tatsache, dass etwa zwei Drittel der in Deutschland durchgeführten Reanimationen im häuslichen Umfeld und nicht im öffentlichen Raum stattfinden.8

Medizinische Voraussetzungen für einen AED-Schock

Automatisierte externe Defibrillatoren kommen bei einem Kreislaufstillstand zum Einsatz. Bei einem Kreislaufstillstand fällt die Pumpfunktion des Herzens aus, so dass die Organe, insbesondere das Gehirn, nicht mehr mit Blut und damit mit Sauerstoff versorgt werden. Dies ist bei einem Herzstillstand der Fall, kann aber auch die Folge bestimmter Arrhythmien, also von unregelmäßigem, zu schnellem oder zu langsamem Herzschlag sein. Häufig tritt Kammerflimmern, eine Arrhythmie, die sich durch besonders schnelle unregelmäßige Kontraktionen auszeichnet, unmittelbar vor einem Herzstillstand beziehungsweise dem sogenannten plötzlichen Herztod auf.

Ein AED analysiert den Herzrhythmus mithilfe eines 1-Kanal-Elektrokardiogramms. Bei zwei Arten von Arrhythmien kann ein elektrischer Schock durch einen AED zu der Wiederherstellung eines regelmäßigen Herzschlags beitragen. Ziel der Schockabgabe ist es, möglichst viele Zellen des Herzens gleichzeitig zu depolarisieren. Dadurch werden die Herzzellen „auf Null“ gesetzt und können im besten Fall den nächsten elektrischen Impuls des Herzens regelmäßig weiterleiten. Ein Schock wirkt nur dann, wenn noch elektrische Aktivität, also mindestens ein Kammerflimmern (siehe Kapitel 3.1), im Herzen vorhanden ist. Die Darstellung in Filmen, bei der Patienten mit einer „Flat-Line“ durch eine Defibrillation wiederbelebt werden, ist zwar ein dramatischer Höhepunkt, aber sachlich nicht korrekt.

Kammerflimmern

Bei Kammerflimmern handelt es sich um eine Arrhythmie der Herzkammern. Statt einer koordinierten Kontraktion aller Herzmuskeln kommt es zu einem sehr schnellen, ungleichmäßigen Zusammenziehen in immer unterschiedlichen Regionen. Ein Pumpen kommt dabei nicht zustande, der Blutkreislauf des Körpers erliegt, Ohnmacht und Tod folgen in wenigen Minuten.

Kammerflimmern entsteht durch eine vorübergehend oder anhaltend uneinheitliche elektrophysiologische Beschaffenheit der Zellen der Herzkammern. Wenn die Leitfähigkeit von Bereichen der Herzkammer zum Beispiel durch Narbengewebe eingeschränkt ist, werden elektrische Impulse nicht gleichmäßig weitergeleitet, können ihre Richtung ändern, andere Areale unkoordiniert erneut aktivieren und so eine Kettenreaktion – die sogenannte kreisende Erregung - auslösen.

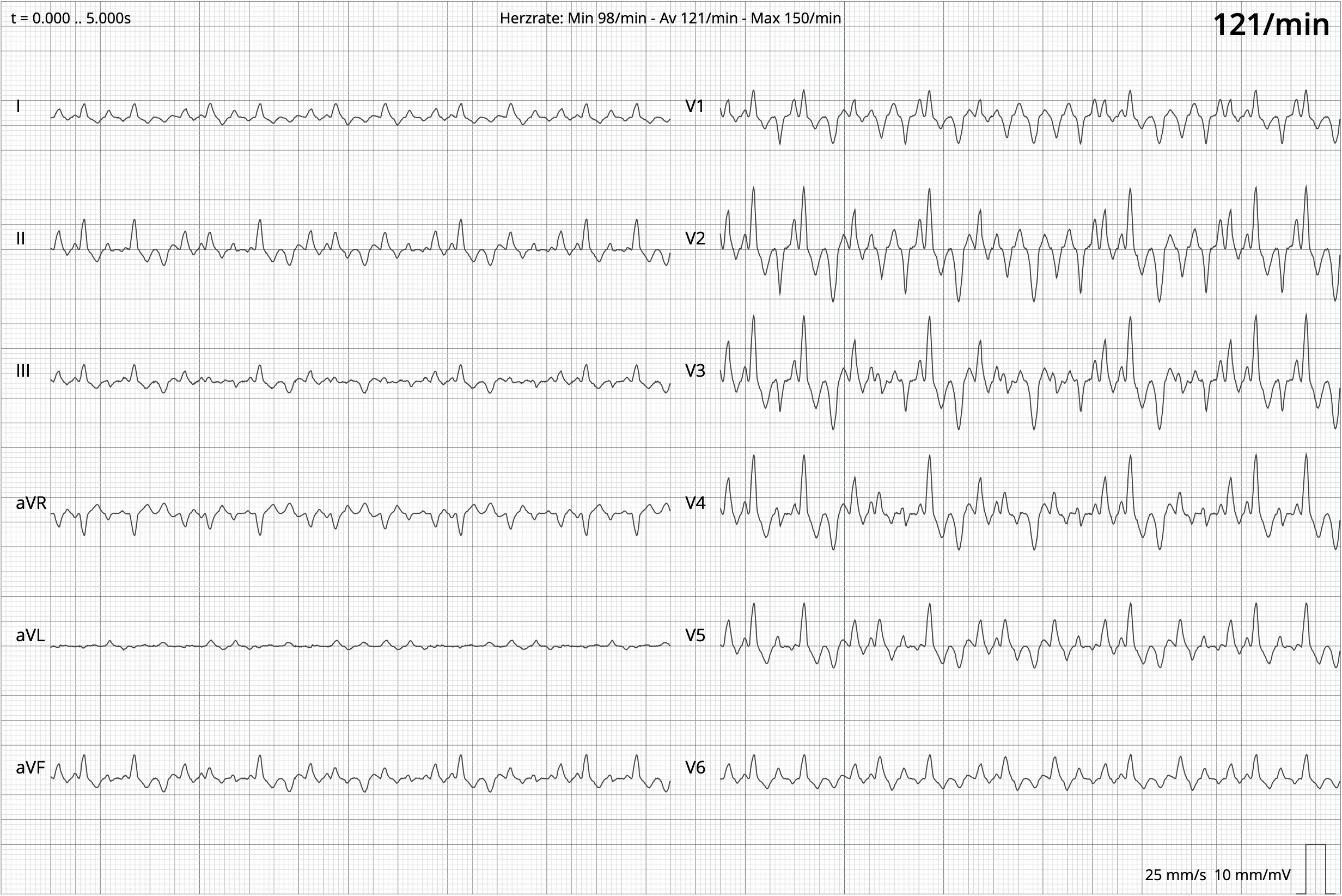

Kammerflimmern in einem simulierten EKG

Bei Stromunfällen kann es ebenfalls zu Kammerflimmern kommen, wenn der Stromschlag zu einem bestimmten Zeitpunkt im normalen Sinusrhythmus erfolgt: Nachdem der normale elektrische Impuls von den Zellen durch die Herzkammer geleitet wurde und das Herz sich zusammengezogen hat, benötigen die Zellen eine gewisse Zeit, bis sie für den nächsten Impuls ansprechbar sind und wieder einen Herzschlag auslösen können. Während dieser Erholungsphase (Refraktärzeit) sind einige Zellen noch depolarisiert, andere schon aktivierbar. Erfolgt nun ein ausreichend großer Stromstoß, dann reagieren nur einige Zellen, es kommt zu einer kreisenden Erregung und unkoordinierten Kontraktionen.

Ein Defibrillator wird in diesen Fällen eingesetzt, um möglichst viele Zellen gleichzeitig zu depolarisieren und damit elektrophysiologisch zu synchronisieren. Der nächste normale elektrische Impuls kann so bestenfalls gleichmäßig weitergeleitet werden, und in Verbindung mit der Herzdruckmassage zu einer effektiven Kontraktion und der Wiederherstellung eines Pulses führen

Pulslose ventrikuläre Tachykardie

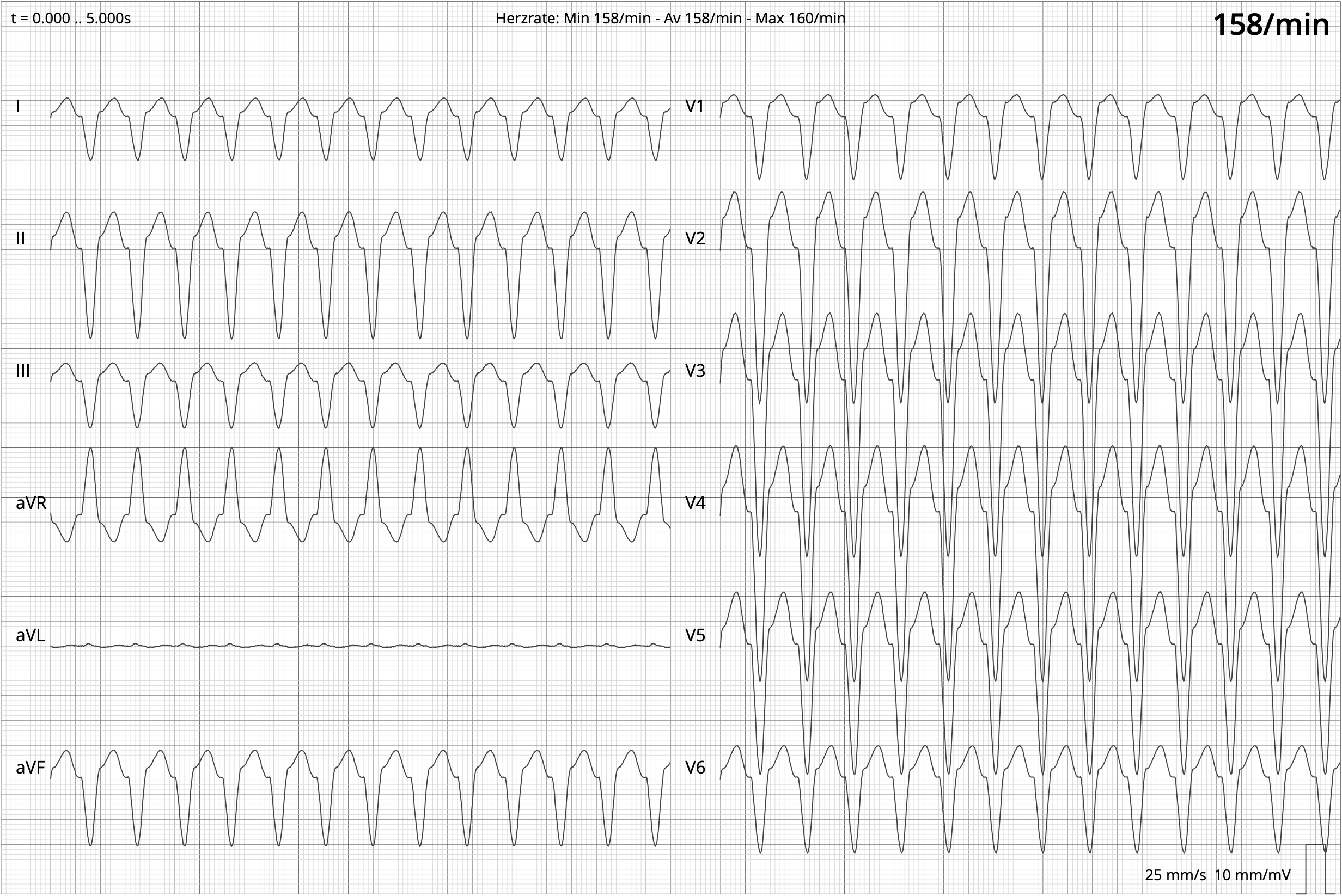

Der Begriff Tachykardie beschreibt einen beschleunigten Herzschlag von über 100 Schlägen pro Minute. Dies muss keine krankhafte Ursache haben, auch körperliche Anstrengung kann einen solch erhöhten Puls hervorrufen. Bei einer ventrikulären Tachykardie geht allerdings der elektrische Impuls, der die Zellen der Herzkammer erreicht nicht wie normalerweise vom Sinusknoten im Vorhof des Herzens aus, sondern entsteht direkt in den Herzkammern, den Ventrikeln. Auch in den Herzkammern befinden sich Schrittmacherzellen, die jedoch normalerweise keinen Einfluss auf den Herzschlag haben. Wenn diese Zellen jedoch Pulse abgeben, dann wird der normale Impuls des Sinusknotens überschrieben.

Fast bei jedem Menschen aktivieren diese Zellen immer wieder mal einen Herzschlag, sogar bis zu mehreren pro Minute. Diese Schläge werden als ventrikuläre Extraschläge bezeichnet und meist als Herzstolpern wahrgenommen. Aufregung, Alkohol, andere Rauschmittel und Medikamente können ebenfalls die Ursache solcher Extraschläge sein. Wenn drei Extraschläge hintereinander auftreten, spricht man von einer ventrikulären Tachykardie, also einem schnell schlagenden Herzen, dessen Ursache in den Schrittmacherzellen der Herzkammer liegt.

Ventrikuläre Tachykardie in einem simulierten EKG

Eine weitere mögliche physiologische Ursache für eine ventrikuläre Tachykardie kann in unterschiedlichen Leit- und Erholungsphasen von Herzgewebe in Zusammenspiel mit dem Vorhandensein von Narbengewebe liegen. Dies kann dazu führen, dass kreisende Erregungen in den Kammern entstehen, die zwar zu gleichmäßigen aber viel zu schnellen Kontraktionen führen. Eine Folge der ventrikulären Tachykardie kann der Übergang in Kammerflimmern sein.

Pulslos ist eine ventrikuläre Tachykardie dann, wenn die Kontraktionen der Herzkammern so schnell erfolgen, dass das Herz nicht ausreichend Zeit hat sich mit sauerstoffarmem Blut zu füllen und sauerstoffreiches Blut wieder in den Kreislauf zu pumpen. Wie beim Kammerflimmern wird bei einer pulslosen ventrikulären Tachykardie ein Defibrillator eingesetzt, um die Zellen des Herzens gleichzeitig zu depolarisieren und für den Rhythmus des Sinusknotens ansprechbar zu machen.

Typen von Defibrillatoren

Neben dem automatisierten externen Defibrillator gibt es Defibrillatoren, die in Krankenhäusern und bei Rettungsdiensten eingesetzt und manuell bedient werden. Die Elektroden zur Schockabgabe werden oft nur für den Schock an den Körper oder bei Operationen an das Herz selbst gelegt. Teilweise kann mit einem solchen Defibrillator auch der Herzrhythmus überwacht werden, andernfalls wird ein externes EKG-Gerät genutzt. Die Energie der Stromstöße kann je nach Behandlungsziel manuell angepasst werden. Die gezielte Abgabe eines Stromstoßes zu einem bestimmten Zeitpunkt des Herzrhythmus ermöglicht es, neben dem Kammerflimmern und der pulslosen ventrikulären Tachykardie auch andere Rhythmusstörrungen zu behandeln (Kardioversion).

Implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren (ICD) werden bei Patienten eingesetzt, die ein hohes Risiko für das Auftreten einer Arrhythmie besitzen. Sie analysieren den Herzrhythmus vollautomatisch und geben bei Bedarf einen Stromschlag direkt in das Herzgewebe ab. Da durch Kardioversion behandelte Herzrhythmusstörungen nicht zwangsläufig mit Bewusstlosigkeit einhergehen, kann es vorkommen, dass der Patient den Stromstoß wahrnimmt. ICDs können auch als Herzschrittmacher eingesetzt werden, wenn Sie direkt im Herzmuskel implantiert sind. Subkutane ICDs arbeiten mit Elektroden, die nicht direkt in die Herzkammer, sondern unter die Haut gelegt werden. Sie sind einfacher zu implantieren, benötigen aber mehr Energie für einen wirksamen Schock, da die elektrische Energie durch das Gewebe zum Herzen gelangen muss. Weiterhin können sie nicht pacen, also als Herzschrittmacher arbeiten.

Eine Defibrillatorweste wird vorübergehend bei Hochrisikopatienten eingesetzt. Meist wird dabei die Zeit bis zu einer Operation, z.B. einer ICD-Implantation, überbrückt. Diese Westen sind auch zur Kardioversion fähig. Erkennt das Gerät eine gefährliche Herzrhythmusstörung, warnt es zunächst taktil und akustisch. Der Patient kann dann per Knopfdruck den Stromstoß unterdrücken, andernfalls wird automatisch ein Schock ausgelöst.

Ausblick

Seit der Jahrtausendwende finden sich immer mehr automatisierte externe Defibrillatoren im öffentlichen Raum. Die Anwendung ist sowohl für Patienten als auch für helfende Laien sicher. Die Wirksamkeit eines AED-Schocks bei Kammerflimmern und pulsloser ventrikulärer Tachykardie zur Verhinderung eines plötzlichen Herztodes ist unbestritten. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen. So veröffentlichte der DGK 2017 eine Pressemitteilung, in der sie angesichts niedriger Fallzahlen die Ausgewogenheit des Kosten-Nutzen-Verhältnisses in Zweifel zog.9 Zudem warnt die DGK vor Verzögerungen in der Durchführung der für ein Überleben so wichtigen Herzdruckmassage, wenn Laien zunächst nach einem AED suchen. Vor diesem Hintergrund spricht sich die DGK für weitere Aufklärungsarbeit aus, sowohl über die Handhabung und den Nutzen von AEDs als auch über die Bedeutung und korrekte Durchführung der Herzdruckmassage.

1 Semeraro, Frederico, Greif, Robert, Böttiger, Bernd W. (2021) Lebensrettende Systeme. Notfall + Rettungsmedizin 24, 367–385, Zeppenfeld, Katja, Tfelt-Hansen, Jacob, de Riva, Marta (2022) ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. European heart journal 43(40), 3997-4126.

2 Olasveengen, Theresa M., Semeraro, Federico, Ristagno, Giuseppe (2021) Basismaßnahmen zur Wiederbelebung Erwachsener (Basic Life Support). Notfall + Rettungsmedizin 24, 386–405.

3 Gräsner, Jan-Thorsten, Herlitz, Johan, Tjelmeland, Ingvild B. M. (2021) Epidemiologie des Kreislaufstillstands in Europa Leitlinien des European Resuscitation Council 2021. Notfall + Rettungsmedizin 24, 346–366.

4 Semeraro, Frederico, Greif, Robert, Böttiger, Bernd W. (2021) Lebensrettende Systeme. Notfall + Rettungsmedizin 24, 367–385, 371.

5 Perkins, G.D., Gräsner, J.T., Semeraro, F. (2021) Kurzfassung. Leitlinien des European Resuscitation Council. Notfall + Rettungsmedizin 24, 274–345.

6 Zeppenfeld, Katja, Tfelt-Hansen, Jacob, de Riva, Marta (2022) ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. European heart journal 43(40), 3997-4126.

7 Lott, Carsten, Truhlář, Anatolij, Alfonzo, Anette (2021) Kreislaufstillstand unter besonderen Umständen. Notfall + Rettungsmedizin 24, 447–523.

8 Eckardt, Lars, Könemann, Hilke, Bosch, R. (2023) Kommentar zu den Leitlinien 2022 der ESC zu ventrikulären Arrhythmien und Prävention des plötzlichen Herztodes. Die Kardiologie 17, 27-38.

9 Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. (2017) Viele Defibrillatoren für wenige Wiederbelebungen. Pressetext DGK 10/2017.

![[Translate to German:] [Translate to German:]](https://www.cardiosecur.com/fileadmin/user_upload/2025-11-21-EPS-Prague.png)

![[Translate to German:] [Translate to German:]](https://www.cardiosecur.com/fileadmin/user_upload/1755868199224.png)